四十八渡

山盤水轉路岐開,

揭厲凡經六八回。

若向芳春桃盛發,

幾何非自武陵來。

——宋·韋驤

??? 韋驤何人?據史料記載,驤字子駿,本名讓,避濮王諱改名,錢塘(今杭州)人。生于明道二年(1033)。皇祐五年(1053)進士。歷官尚書主客郎中。紹圣二年(1095)提點夔州路刑獄。移知亳州,未上,改四明。乞閑,提舉洞霄宮。崇寧四年(1105)卒,年七十三。

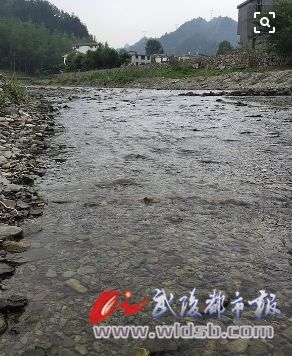

清澈見底的冊山河

??? 據清光緒版《黔江縣志》記載:冊山清代為柵山鄉,主要溪流有柵山河,古名四十八渡水,自西而東蜿蜒流自縣城西與大木溪河交匯為黔江河。韋驤是因何原因路過黔江四十八渡水?因時隔近千年,不得而知。但在之前詩路黔江的采訪中,從他留下的古詩中,我們發現他曾到過武陵山,因此他很有可能就是從當時的四十八渡水路過而前往的武陵山。

??? 山盤水轉路歧開

??? 經打聽,一行人得知大木溪河就是如今雙龍橋往城北水庫方向的那條河。因此4月末,詩路黔江采訪組從雙龍橋出發,沿著冊山河方向一路前行,想要一睹詩人筆下山盤水轉的四十八渡水是何等風姿?

沿岸風光如畫

??? 碧綠的河水在城中靜靜流淌著,河堤垂柳青青,微風從人們的臉上輕輕拂過,雨后的空氣帶著一絲絲青草的香味,黔江城在青山碧水的掩映下風景如畫。出了黔城,冊山河便湮沒在了遠處的青山里。沿著河邊的小路依山而行,近處的山都被沁人心扉的綠色所籠罩著。偶有幾株盛開的杜鵑花點綴其間,紅的、粉的、深的、淺的倒影在山下的溪水里。不時有農民在溪邊的田地里忙著種下春的希望。將近兩個小時的行程里,讓記者深深的體會到一種山、水、人的完美結合。碧綠的冊山河靜靜的流淌在武陵群山綠色的懷抱中,就像是環繞在群山間的一條玉帶。水繞著山,山盤著水,加上溪邊的小路大多湮沒在荒草里,這也難怪詩人有“山盤水轉路歧開”的感慨。

四十八渡水與大木溪河交匯處

??? 四十八渡水名從何來?

??? 四十八渡水這個名字從何而來?起源于什么年代?縣志上并沒有明確記載,記者一路問了許多年老的長輩,大多說不清楚來源,只知道在先輩們是這么叫的,就一直這么流傳下來了。

??? 最終,我們在《蜀中名勝記·黔江縣》中找到了相關記載:四十八渡水在黔江縣治西二十里,發源冊山,因其溪水折流四十八灣,夾于兩山之間而得名。

??? 據現居冊山的陳紹忠老人介紹,陳氏一族從數百年前就遷到冊山定居了,小時候他和伙伴常常在冊山河里玩耍,也曾沿著河水走了很長的路,到底溪水是不是有四十八個灣并沒有具體數過,但黔江這個地方,到處都是山水相依,灣多且急。既然史料有記載,應該是沒有錯的。

??? 其實四十八渡水其名究竟從何而來并不重要,重要的是詩人韋驤詩里的四十八渡水確實指的就是冊山河。古時的黔江一帶山高路遠,水道更是艱險,相關史料記載說,黔江縣四十八渡水灘磧鱗比 ,舟楫不通,短短八個字把四十八渡水山盤、水轉、路崎嶇的特點描寫得淋漓盡致。

四十八渡水黔江城區段

??? 四月和暖春意濃

??? 或許詩人韋驤也是第一次路過像四十八渡水這樣道阻且長、群山巍峨的地方,然而一路繁花盛開,美景撩人又讓詩人想要征服這個地方,去尋一個答案,那就是四十八渡水究竟盡頭在何方?

??? 韋驤最終尋到了答案,詩中一句“幾何非自武陵來”足以說明一切。數百年后的今天,當采訪組重走詩人走過的那條古詩路時,發現原來即使過了桃花灼灼的初春,冊山河的兩岸風光依然讓人沉醉不已。

冊山河沿岸山間瀑布

??? 四月的天氣清明和暖,尤其在下過一場雨天剛放晴后,雨后的冊山河兩岸,青山更加青翠怡人,雖然出了黔城以后,冊山河變沒有了飄揚的垂柳,卻一樣是鳥語花香。將近中午,淡淡的云大朵大朵的從頭上飄過,雖然溪水還有些寒冷,我們仍忍不住光著腳丫涉水而行,藍天、白云、青山、碧水這看似有限的風光,使天地煥然一新,其實何必問芳春桃盛來自何處?這四十八渡水的四月,不一樣是和暖春意濃嗎?

(記者 田丹 譚鵬 文/圖 特約審稿人 何澤祿)