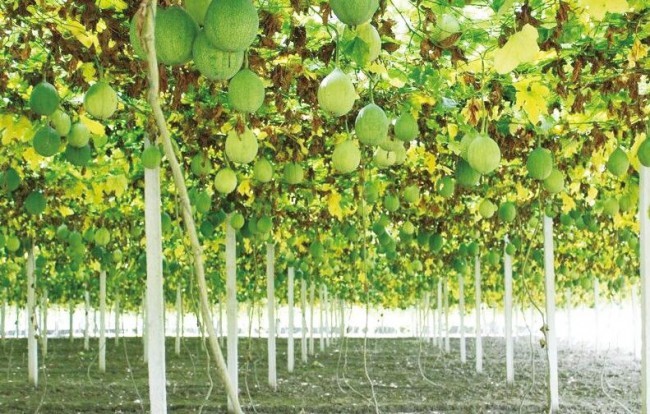

“今年雨水太多了,瓜蔞產值未達到預期,本來剛投產預計能賣四十幾萬元,目前看來只有十來萬元的收入,雖然與預期相差甚遠,但我對瓜蔞的種植前景依然樂觀。”近日,記者在黔江區石家鎮茶溪村瓜蔞基地里看到,一排排整齊的水泥柱上爬滿相互纏繞已經枯萎的瓜蔞藤蔓,基地負責人劉宏春談起今年的瓜蔞收成并介紹說,“瓜蔞可不是普通菜瓜,它的價值高著哩,投入一年,五年受益。”

石家鎮茶溪村地處黔江區武陵山腹地,村內山高坡陡,曾是有名的貧困村。2017年初,劉宏春因地制宜在茶溪村流轉160多畝土地發展食藥兩用的瓜蔞,并套種黃精,通過示范帶動作用,解決了貧困戶的就近就業問題,增加了農戶的收入。

近年來,在劉宏春的帶領下,黔江區瓜蔞種植面積不斷擴大,正大力培育黔江瓜蔞產業,探索“種植+瓜蔞初加工+瓜蔞深加工+體驗銷售”的全產業鏈融合發展模式,打造黔江瓜蔞籽品牌,推動和促進貧困村和貧困戶長期受益。

瞄準商機下鄉種瓜蔞

今年45歲的劉宏春,家住黔江區城東街道官壩社區,早年搞過運輸,給企業老總開過車。2008年,他在黔江區太極鄉建了一個養豬場,效益不錯,積累了“第一桶金”和農業創業經驗。由于環保原因,2015年豬場被迫關閉,劉宏春只有另覓出路,先后去四川、安徽等地考察。起初想到種水果,但又考慮到水果成熟期短,如果賣不完損失就大了。經深思熟慮后,劉宏春最終決定種中藥材:“黔江山區生態環境適合藥材生長,此外,藥材能存放,價格低時可以不賣,等到價格回升的時候再去賣也沒有太大影響。”

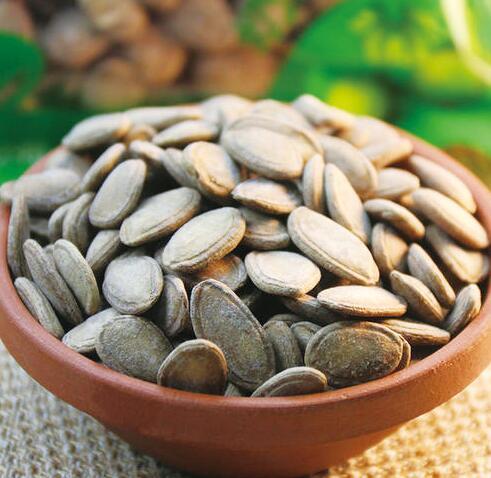

隨后,劉宏春專門前往我國規模最大的中藥材專業市場——安徽亳州藥材市場考察,發現一種名為瓜蔞的藥食兼用藥材供不應求,市場前景看好。據了解,瓜蔞為葫蘆科栝樓屬多年生攀緣型草本植物,富含淀粉,其果實、果皮、果仁、根莖均為上好的中藥材。據《本草綱目》記載:瓜蔞“潤肺燥、降火、治咳嗽、滌痰結、止消渴、利大便、消癰腫瘡毒”。瓜蔞籽炒制后食用,可“補虛勞口干、潤心肺、治吐血、腸風瀉血、赤白痢、手面皺”。現代醫學研究表明,食用瓜蔞籽,有擴張心臟冠脈,增加冠脈流量的作用;對急性心肌缺血有明顯的保護作用;對糖尿病有一定的治療作用;對高血壓、高血脂、高膽固醇有輔助療效;能提高肌體免疫功能;并有瘦身美容之功效。正因為瓜蔞“渾身是寶”,瓜蔞在中藥材市場以及食品超市的需求日益增加。

劉宏春抓住機遇,2017年初,在黔江區石家鎮茶溪二組流轉土地168畝開始種植瓜蔞。

套種黃精一地生兩金

2017年初,劉宏春從安徽以5元一株的價格購回優質瓜蔞種苗,按照每畝250株的密度,嘗試種植了140余畝的瓜蔞,從育苗、搭棚、立樁、鋪設鋼絲、澆水、施肥……每一個管理環節,有不懂不會的,劉宏春就向有經驗的人請教,并多次參加黔江區新型職業農民培訓,加上自己的刻苦鉆研,逐步成長為一名“愛農業、懂技術、善經營”的瓜蔞種植能手。

“瓜蔞當年種植,當年就有效益,之后的4到5年效益會逐年遞增。”劉宏春介紹說,“今年的天氣并不利于瓜蔞的生產,正常情況下畝產大約125千克,每千克40元的銷售批發價,除去買苗、整地、搭棚、施肥等成本,一畝地大約有1500元的利潤。”

瓜蔞春夏藤蔓長滿架子的時候,可形成良好的蔭蔽空間。為了集約化利用土地,提高種植效益,劉宏春在棚架下面的空地上套種了耐蔭的黃精。這種立體套種模式不僅實現了高矮結合,還可以確保土壤濕潤和肥沃。

黃精容易種植,生長快,減少了瓜蔞地里的雜草,而且可獲得兩份收益。目前黃精鮮貨每千克能賣到16~20元,每畝產量大概1500千克,畝產值2萬余元。種植的瓜蔞年平均畝效益達5000元以上,實現了土地收益最大化。”劉宏春給記者算了筆賬,“瓜蔞枯萎后廢棄的藤、葉、莖腐爛后,還可作為黃精的有機肥料,確保土壤濕潤和肥沃。”

目前,劉宏春在60畝瓜蔞地里套種了黃精。“從目前的長勢看,瓜蔞套種黃精算是成功了。由于黃精種苗較貴,不能一下子投入太多。”劉宏春介紹。

黃精和瓜蔞,一個喜陰,一個喜陽,一個屬百合目百合科,一個屬葫蘆目葫蘆科,這兩種看似毫不相干的中藥材,卻在黔江區石家鎮茶溪村劉宏春藥材種植基地里找到了相輔相成、互利共贏的生存之道。

小瓜蔞做成振興鄉村大產業

瓜蔞除了進入中藥材市場,另一個“重頭戲”就是瓜蔞的深加工開發。奶油味、椒鹽味、話梅味、原味等多種口味的瓜蔞籽,早已是大型超市的暢銷產品,市場上瓜蔞籽供不應求。“外地的客商最近經常給我打電話——‘記得給我留點瓜蔞籽啊。’”劉宏春告訴記者,“每年的農歷十月直至春節,是瓜蔞籽的生產旺季,幾乎‘賣斷了貨’。”

頭腦靈活且富于開拓精神的劉宏春抓住市場機遇,結合黔江區調整農業結構、大力發展特色農業產業的機遇,將瓜蔞、黃精等中藥材產業開發作為自己的發展目標。2019年,劉宏春被推選為黔江區中藥材協會副會長。

“我是共產黨員,心里一直有個愿望,就是帶領鄉親們干一番事業,為家鄉脫貧致富作出貢獻。”劉宏春說。

在劉宏春的帶動下,黔江區瓜蔞種植以太極鄉鹿子村為圓心,建成356畝瓜蔞種植示范基地,套種黃精、丹參等中藥材40畝,常年吸納30人務工就業,帶動11戶貧困戶種植瓜蔞180畝;以鵝池、石家、金溪等10個鄉鎮為半徑,預計輻射帶動208戶農戶種植4480畝,年戶均增收15000元。

2019年,鹿子村以瓜蔞產業為依托,引進重慶毅晗農業開發有限責任公司,投入220萬元建成占地3畝的集烘干、冷藏、污水處置于一體的中藥材及農產品加工廠房,年均可加工1800噸鮮瓜蔞、1000噸中藥材,預計銷售瓜蔞籽休閑食品200噸,產值達3000萬元。全產業鏈的打造,大幅提升了農產品附加值,促進了黔江區中藥材產業“接二連三”的無縫銜接,給穩定脫貧打下堅實的“基腳”。

劉宏春表示,當前重慶市正大力推進“三社”融合發展,黔江區中藥材協會抓住機遇,推廣“基層供銷社+專業合作社+信用社”融合發展模式,從品種引進、基地種植、統一購種、統一技術服務、統一收購加工等環節入手,為當地農戶提供一條龍服務。目前已發展64個會員單位,與12個專業合作社、10個供銷社結成戰略聯盟,融資200萬元推進以瓜蔞產業為代表的中藥材產業發展,為武陵山區鄉村振興插上了騰飛的翅膀。