團隊合影

創新團隊建設推進會

團隊實踐

公開課堂

團隊參與研討活動

土家織錦的色彩美學、苗族歌舞的歡快節拍,正成為課堂上的活教材。

在重慶市黔江區民族職業教育中心(以下簡稱黔江職教中心)教室里,教師們通過這些鮮活的民族元素,向幼兒保育專業的學生們示范如何將傳統文化融入現代幼兒保育。這正是學校打造高素質“創新團隊”,賦能未來幼師的一個生動場景。

新時代幼兒保育已遠超“看顧孩童”的傳統范疇,黔江職教中心幼兒保育專業教師團隊扎根武陵山區民族土壤,以“四維賦能·五環驅動”為建設核心,打造出一支兼具“匠心”與“民族心”,適配講臺教學與幼教實踐的高素質創新團隊。

四個維度???

為教師“充滿電”

學校深知,打造優秀幼保教師隊伍,必先筑牢自身根基。為此,團隊從價值、專業、數字、文化四個核心維度精準發力,為教師成長持續“充電賦能”。

價值引領明方向,初心如磐育新人。團隊始終堅守“為黨育人、為國育才”的初心使命,踐行“四有好老師”要求,凝練“立德育人守初心,傳承技藝育幼保”的團隊口號,彰顯教育情懷與民族擔當。建立“集中學習+自主研修”機制,每月組織政策法規與職教理論學習,推行輪值領學制度,推動教師思想政治素質與業務能力同步提升。

專業錘煉強本領,精準賦能促提升。團隊對標行業標準,構建模塊化課程體系,將“1+X”證書標準及技能競賽要求融入教學,實現“崗課賽證”深度融合。通過“高校研修+企業跟崗+專家入校”三位一體培養路徑,打造精通業務且深諳地域文化的“雙師型”教師隊伍。

數字革新提效能,智慧教學煥活力。團隊推動教學數字化轉型,開展信息化素養培訓,開發幼兒生活照護等數字化課程資源,完善在線精品課程。依托數字平臺構建多維度考核體系,實現教學與評價智能化升級。

文化浸潤鑄特色,民族底蘊融教學。團隊深挖土家、苗族文化精髓,將民族藝術、民俗游戲、手工藝融入專業課程,構建具有地域特色的課程體系,實現民族文化傳承與教學創新的有機結合。

五個環節???

讓團隊“跑起來”

在夯實思維賦能基礎的同時,團隊以五大環節為聯動引擎,構建教師專業發展良性生態,推動團隊建設持續提質增效。

機制創新搭平臺,協同發展聚合力。團隊融入國家、市、校三級創新團隊體系,依托優質平臺形成“上下貫通”的聯動格局。與重慶市幼兒師范高等專科學校建立交流機制,實現資源共享、優勢互補,從“單打獨斗”邁向“抱團發展”。

教學攻關磨精品,課堂提質顯成效。團隊聚焦課堂質量,將高校理論與一線經驗結合開展靶向培訓。組織全員參與教學展示、集體備課與評課磨課,在切磋中優化教學方法,提升課堂實效。

科研引領破難題,以研促教提內涵。團隊鼓勵教師從教學實踐提煉課題,申報市級教改課題1項、區級規劃課題1項。聯合同行專家攻關教育難題,將科研成果轉化應用于教學,實現“教研相長”。

實踐共生強素養,校企融合練真功。學校與12家優質幼教機構共建實踐基地,組織教師頂崗授課、參與教研,深入了解行業需求,提升實踐教學能力,推動“雙師型”隊伍建設落地。

輻射示范擴影響,服務社會顯擔當。團隊依托實訓基地與產業學院,開展保育師技能培訓與考評服務,為區域中小學提供保育培訓支持。組織教師參與市內外教學展示、賽事評審,擴大專業影響力。

持續深耕???

讓創新“出成果”

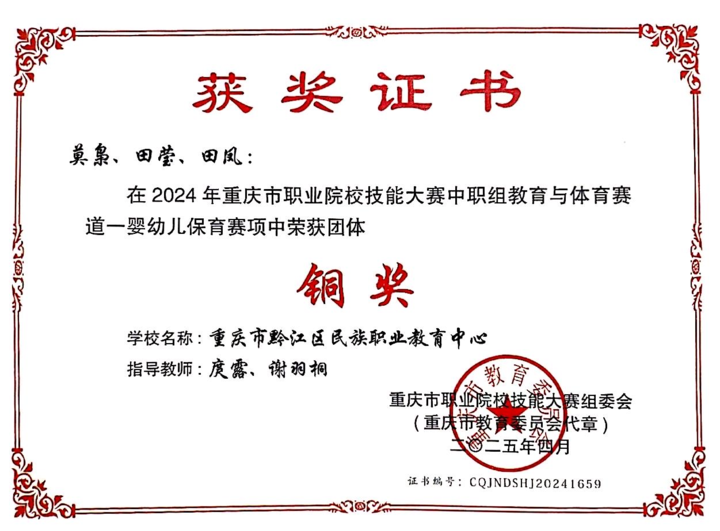

數年耕耘,終見繁花似錦。最喜人的是學生的成長,幼兒保育專業的孩子們,在職教高考中有13人沖上了本科線,1人榮獲國家獎學金。在各級技能大賽、創新創業比賽和藝術展演的舞臺上,他們捧回了10多項榮譽,綜合素養全面開花。

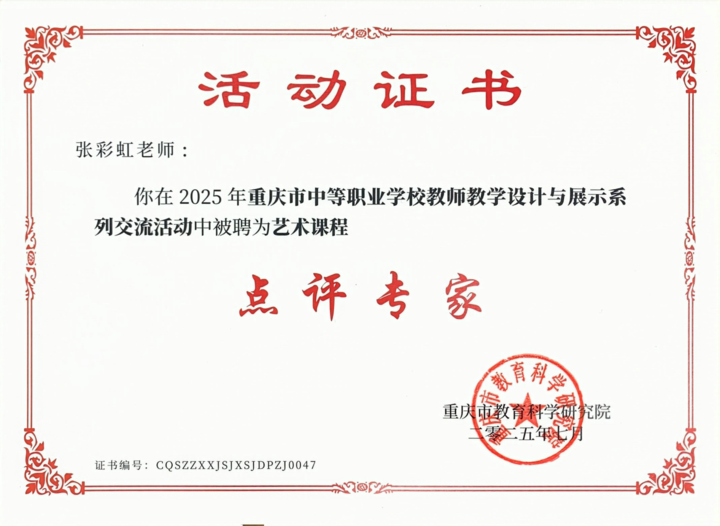

最扎實的是教師的進步。團隊成員在教學能力、班主任能力等比賽中斬獲13個獎項,包括重慶市班主任能力比賽三等獎。更有15人次將“教學能手”“優秀班主任”等榮譽稱號收入囊中。張彩虹老師受邀擔任2025年重慶市中職學校教學交流活動評委,姚婷老師被聘為區家庭教育指導員,王晨熹老師則挑起了附屬幼兒園園長的重擔。

最厚重的是科研的積淀。團隊主持了4項市級課題,發表了10篇論文,打造的《幼兒生活照護》課程成功躋身重慶市在線精品課程行列。

站在新的起點,黔江職教中心將繼續深化“四維賦能·五環驅動”建設模式,優化教師團隊結構,打造更多“雙師多能”型教師。學校相關負責人表示,不僅要培養會帶孩子的老師,更要培養懂孩子、愛孩子、能傳承文化與創新的新時代幼保人。

在這條創新之路上,黔江職教中心的教師們正以匠心與民族心為雙翼,貢獻更多的“黔江智慧”和“職教力量”。

(記者 王巧西 文/圖)